-

赤石渡口的清晨,刚刚褪去湿漉漉的薄雾,不远处武夷山轮廓朦胧。没有复杂铺垫,就是6月18日,一场关于新四军赤石暴动的80周年纪念活动拉开帷幕——当地红旗招展,一道明亮的色彩,在武夷山脚下远远比山影来的鲜明。到底什么是赤石暴动,为何每年都有这样具有仪式感的纪念会?这一切,事情本身比官方表达要有太多零碎与细节。

旗帜的红,比别处都浓烈。活动现场人不算多,一百来人,不置身其中也难以体会气氛转变——注意这可不是那种盛大万人空巷场景,而是细碎而克制。现场的起立、默哀、重温国歌,似乎旧日风云压缩在短短几十分钟里。领导们缓步向烈士墓前靠近,整理花篮,每一个动作都显得比平日郑重不少。你觉得简单仪式背后能折射出什么?现场的人无一不是带着敬意。

这一幕看似平常,实则每年都在重复,却未见疲态。不同的人也许有不同的感受——革命后代的表情很紧张,专家学者拿着本子时刻在记。普通机关代表、赤石村的老党员,倒像是随了惯例,更多还是目光落在那座并不高大的纪念碑上。这天的气氛,说不上有多肃杀,更像是长年以后对往事的温和叹息。这种情绪,和教科书灌输的那种斗争激烈正好相反。

**赤石暴动很难用几个词交代清楚**。它发生在1942年夏天,具体的日子是6月17日,那时候新四军早已陷入困局。原本被囚禁在上饶集中营的一部分官兵与爱国者,被日伪和国民党押送途中路过赤石。就是在那一带,他们发动了一次极为突然的武装起义。结果造成巨大轰动,一时间国内外都知晓。

赤石暴动不是大胜,甚至略有狼狈,武装起义之后牺牲惨重。这一点,许多活动资料都没再赘述。我认为,这里或许是历史的复杂之处:记忆里被记成壮举,但实际操作并不理想,很多人死于当夜。现在被称为“震惊中外”,可很多普通老百姓当时只是远远看着乱,心里不一定都佩服。这是不是反差太大?很难说。

那些被俘的将士确实很难熬,被困久了,暴动的消息传出去,民间有多少传闻?有说被刺刀逼出来的,有说事先早有预谋,还有资料表明一切只是情急之下铤而走险。细节扑朔迷离,眼下只能按目前能查到的档案拼凑,正如赤石暴动纪念馆的解说词,每次讲都略带不同口气。历史其实就是这样,你说那是信念也罢,是绝境挣扎也罢,转换语序一下,指向就变了。

1956年修建的赤石暴动烈士陵园,如今已是地区的地标。烈士墓旁,不时有新四军后代前来探访,陵园里有一座简朴的纪念馆。每年6月中旬,几乎成为武夷山市民的一条隐形日程。也有人觉得纪念活动样式过于简单,难有新意,不过在社交媒体上倒是颇有讨论热度。比如2020年统计数据显示,仅“赤石暴动”相关话题阅读量达到870万次,成为本地最受欢迎的红色历史标签之一,这一数字已经体现出线下仪式背后的潜在效能。这些网络数据来源新浪微博、百度热榜等公开平台。

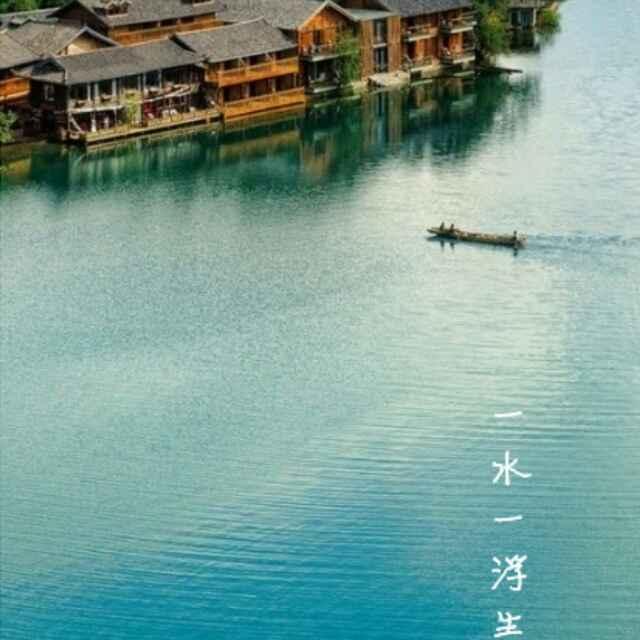

暴动所在地赤石村,这几年成了网红打卡地,红色遗址+自然风光捆绑售卖。村民说旅游给他们带来了实际好处,村口小卖部今年夏天饮料销量翻倍,中年妇女笑着讲早上来买饮品的全是外来游人,这种生活在历史中滚动推进,和80年前的动荡不安并不相同。但他们依然愿意做烈士后人的饭,不一定都懂暴动细节,却都认同那口口相传的“英雄村”。

地方政府也越发在意品牌打造。玩转“今日向何方,直指武夷山下”这句口号时,市场部门其实一直难做权衡:究竟是保留原生态的历史真实感,还是更注重展馆的科技感、互动感?毕竟,现如今观众的审美和诉求都不如二十年前单纯。这种平衡,每年都有新做法,2024年刚完成陵园环境与布展方式的提升,交付的数据被领导当作亮点反复强调。据官方通报,提升后到访烈士陵园的游客同比增长22%,效果算得上立竿见影。可也有人质疑,这种视觉升级能够给红色教育带来新意?还是只是又一轮浮于表面?

武夷山市将这些红色资源做成文旅IP,一边纪念一边推广,经济收益和社会效果并行不悖。红色教育走进了武夷山小学课堂,学生家长喜欢讲英雄故事,不同年龄群有不同关注点。年轻人则更喜欢在短视频平台晒出陵园合照,看起来“打卡”比认真参观人数多。斑斑驳驳的数据给了喜忧参半的答案:有推广,就有遗忘,有热策,也有无感。比起标准答案,反倒是这些边缘性响应更有意思。

弄堂里,谈论赤石暴动的老人很少再用当年的咬牙切齿方式,而是带点怀旧意味。对他们来说,80年的历史也没有让村庄变得更富裕,倒是让普通人见识了被“记住”的新花样。有人质疑一到特定日子就纪念意味深长,平时却没人说起。其实这种氛围也许正说明历史正逐渐成为日常的一个层面,不是非要严正以待。**红色文化有时候并没有固定受众,也未必每一代人都能准确理解那些年份里人们的挣扎。**可有趣的是,历史刚好是这样,缝隙间浪潮起伏,有人庆祝,有人质疑。

官方的历史逻辑与群众怀旧的私人记忆,总有拉锯。有人觉得烈士陵园那几行字已经足够说明一切,也有人想要追问,究竟当天究竟谁发起那声呐喊?书面上说一切都是新四军集体意志,知情人却说实际是几个人自发。到底哪个是“真相”?谁又能断言历史里哪一处细节才最重要?

在纪念活动上,总能看到不同的人带着各自心思。年轻人更多合影发朋友圈,老一辈或低头撇嘴,仪式感终归变成了某种集体心理消费。这种做法到底算不算“消费历史”?没人给答案,也没人认真计较。其实在烈士陵园漫步,遇到几个来自外地的自行车爱好者,路过拍照就走,问起赤石暴动知道多少,他们只摇头。从这点来看,仪式的意义不也是随时代流转在变?

外界关注文旅与红色资源捆绑,但本地村民则盼着每年活动能多带来点人气,提振点经济。觉得实际收益比空洞纪念更来得实在。可往深里说,纪念本就从一开始不是为了消费,也不是单纯为了追思,是让人们还能有点作为后的自我安慰。只是结局总难如人愿,纪念也许并没带来持久的认同,但热闹场面也的确让村庄有了不同“景象”。

只是这些年,越来越多的年轻人愿意讨论烈士陵园的意义,有的不吝批判纪念的“过度”,更多人则自发在当地做导览志愿。有的说这种传承就算只剩下一点形式感也比彻底被遗忘好。反过来说,形式有时候正是内容,纪念未必是一种负担,只要有人在乎,仪式本就是历史留下的痕迹。

那些在陵园献花的人,不一定都明白80年前的混乱,甚至对于暴动的全过程只知道最简单的一句话。可只要看过、走过,哪怕就是流连片刻,也算是与历史有了某种连结。**或许这就是纪念的本来意义——让每一代人的记忆,都能和山脚下这片土地发生一点点关系。**

保持热闹,接受杂音,村庄用自己的节奏记录红色历史;烈士陵园默默伫立,新叙旧讲不停。过去年代不会在热闹与争议中消失,红色标记就这样留了下来。

举报